Il en existe plus de 7 000 à travers le monde. Parfois, elles ne touchent que quelques dizaines de personnes. Leur traitement coute une fortune. Bienvenue dans le monde des maladies rares et orphelines, qui posent tout un défi aux assureurs et à la société.

Une maladie rare, qu’est-ce que c’est ?

Le Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO) définit une maladie rare comme une maladie qui touche moins de 1 personne sur 2 000. Toutefois, la grande majorité des maladies rares dans la province ne touche que 1 personne sur 100 000 et afflige donc moins de 1 personne sur 78, explique Gail Ouellette, fondatrice du Regroupement.

Cet organisme estime que 1 Québécois sur 20 serait atteint ou porteur d’une maladie rare, ce qui représente près de 500 000 personnes sur une population de 8 341 000. La prévalence ne serait pas plus grande au Québec que dans le reste du Canada, croit le RQMO. On ignore combien il existe de maladies rares dans la province, puisqu’il n’existe toujours pas de registre québécois. À l’échelle du pays, elles affecteraient 2,5 millions de Canadiens.

Près de 75 % des maladies rares touchent des enfants, mais quelques-unes apparaissent à l’âge adulte. C’est le cas de la maladie de Huntington, indique Orphanet Canada. Ces maladies sont souvent très longues à être diagnostiquées chez l’adulte, et des patients se voient encore envoyés en psychiatrie pour traiter un mal imaginaire alors qu’en fait, ils sont atteints d’une maladie qui n’a pas été identifiée, ce qui témoigne du manque de connaissances de nombreux médecins sur le sujet. De nos jours, rappelle l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), un nombre croissant d’enfants qui ont des maladies rares atteignent l’âge adulte grâce à l’amélioration des traitements qui résultent des grands succès de la recherche biomédicale.

Les victimes de maladies sont mieux suivies jusqu’à 18 ans qu’elles ne le sont passé cet âge. Le système de santé québécois ne possède aucun service précis pour ces patients lorsqu’ils quittent le milieu pédiatrique. Ils ne sont pas recommandés ailleurs et manquent de ressources psychosociales. Plusieurs doivent se rendre jusqu’au Tribunal administratif pour obtenir des rentes d’invalidité en raison de leur maladie. Par ailleurs, on ignore en grande partie l’incidence du passage à l’âge adulte sur leur évolution physique et, par conséquent, sur leur traitement. La pire période pour souffrir d’une maladie rare, dit-on, se situe entre 18 et 65 ans.

Pourquoi confond-on maladie rare et maladie orpheline ?

Pourquoi le terme « maladie orpheline » s’est-il imposé ? « Parce que la grande majorité des maladies rares sont orphelines sur bien des plans : manque d’information sur la maladie, retard dans le diagnostic, peu d’information sur la prise en charge médicale, peu ou pas de recherche ou de traitement », avance Gail Ouellet, fondatrice du Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO).

Il existe des maladies rares qui sont moins orphelines que d’autres, telle la fibrose kystique, ajoute-t-elle. Le gène responsable de cette maladie a été identifié dans les années 1980. La fibrose kystique a fait l’objet de plus de recherches qui ont permis de faire des gains majeurs en espérance de vie. Elle demeure toutefois orpheline d’un traitement qui permettrait de la guérir.

Les maladies rares et orphelines en chiffres

Il existe plus de 7 000 maladies rares répertoriées à travers le monde.

Selon certaines estimations, elles représenteraient de 20 à 35 % de toutes les pathologies humaines.

Environ 60 % de ces maladies touchent les enfants, dont 30 % meurent avant l’âge de cinq ans. Plusieurs maladies rares peuvent frapper à n’importe quel âge.

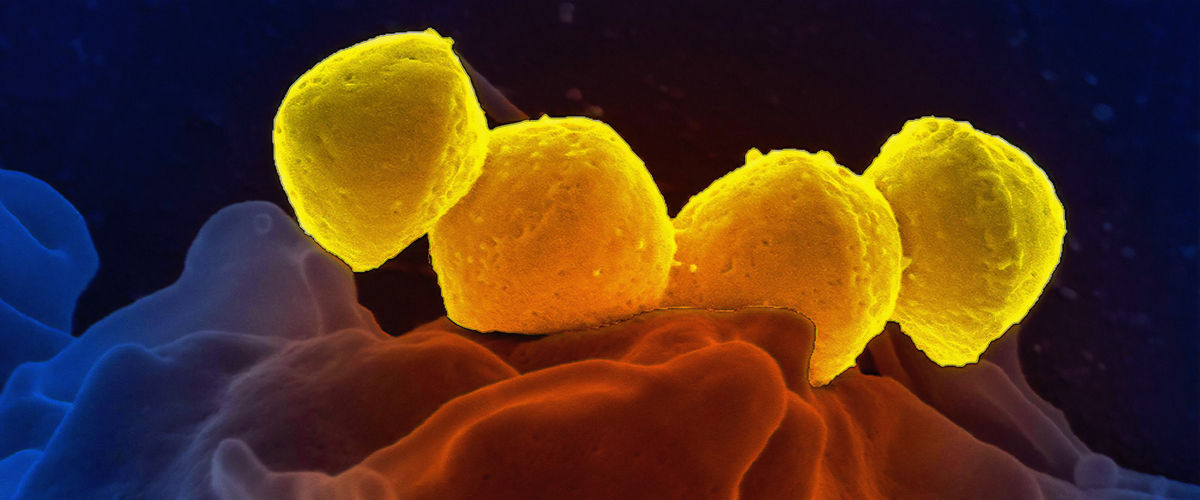

Approximativement 80 % des maladies rares sont d’origine génétique. Elles peuvent aussi être causées par des troubles immunitaires, des infections ou des intoxications. Parfois, elles n’ont pas de cause connue. On estime que 50 % des personnes atteintes n’ont pas de diagnostic précis.

Il y a environ 700 thérapies particulières pour plus de 7 000 maladies rares (y compris les cancers rares).

Source : Regroupement québécois des maladies orphelines

Le spectre de l’effet fondateur

Au Québec, une partie des maladies rares est attribuable à « l’effet fondateur ». On dit qu’il y a effet fondateur lorsqu’une nouvelle population est créée à partir d’un nombre relativement restreint d’immigrants provenant d’une population mère, explique la Corporation de recherche et d’action sur les maladies héréditaires (CORAMH). Ces effets fondateurs ont entrainé une augmentation de la fréquence de certaines mutations de gènes responsables de maladies héréditaires dans plusieurs territoires.

Au Québec, on pense immédiatement au Saguenay–Lac-Saint-Jean et à Charlevoix, qui comptent de nombreuses maladies rares comme la mucolipidose de type II, l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay ou la tyrosinémie de type 1.

Ce ne sont pas les seules régions aux prises avec des maladies régionales. Le syndrome MEDNIK est très présent dans le Bas-Saint-Laurent, la maladie de Tay-Sachs, en Gaspésie, la bêta-thalassémie, dans Portneuf, l’hyperthermie maligne, en Abitibi, et le syndrome triple H, dans le sud de la province. Il existe aussi une ataxie de Beauce et une ataxie de Portneuf.

Toutefois, les maladies rares ne sont pas toutes dues à l’effet fondateur. Environ 80 % seraient d’origine génétique. Elles peuvent être aussi causées par des déficits immunitaires, des infections ou des intoxications durant la grossesse. Un certain nombre sont d’origine inconnue. De nombreuses maladies rares sont chroniques, progressives et mortelles.